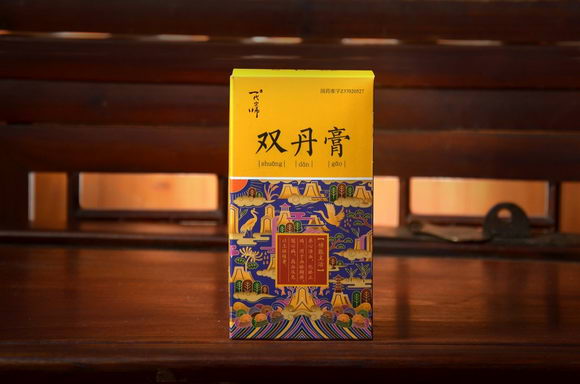

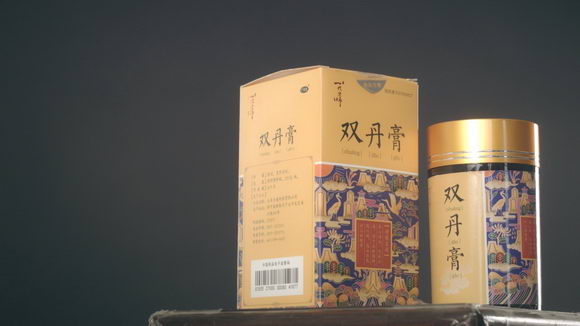

一代宗师双丹膏组成成分及主治病症

一代宗师双丹膏说明

【性状】为红棕色的半流体;味甜、微涩。

【功能主治】具有养心活血、化瘀止痛的功效。用于高血压、冠心病、血瘀胸痹,见以上证候者。

【组成成份】丹参、牡丹皮

一代宗师双丹膏成分解析

一代宗师双丹膏仅丹参、牡丹皮两味药熬制而成。

丹参:味苦,微寒。归心、肝经。具有活血祛瘀,通经止痛,清心除烦,凉血消痈之功效。用于胸痹心痛,脘腹胁痛,瘕瘕积聚,热痹疼痛,心烦不眠,月经不调,痛经经闭,疮疡肿痛。

现代科学研究表明,丹参含有30多种化学成分,其中丹参酮ⅡA 是丹参治疗冠心病、心脑血管疾病的主要有效成分之一。

近期研究发现:丹参中含有的丹酚酸A 是目前已知的最强的抗氧化化合物之一,还具有改善记忆、降低抗癌药阿霉素毒性等作用。

牡丹皮:苦、辛,微寒,归心、肝、肾经,具有清热凉血、活血化淤、退虚热等功效。用于治疗热入营血,温毒发斑,吐血衄血,夜热早凉,无汗骨蒸,经闭痛经,跌扑伤痛,痈肿疮毒。

科学研究发现,牡丹皮中含有的化学成分有牡丹酚、及其以外的糖苷类成分均有抗炎作用;牡丹皮的甲醇提取物有抑制血小板作用;牡丹酚有镇静、降温、解热、镇痛、解痉等中枢抑制作用及抗动脉粥样硬化、利尿、抗溃疡等作用。

一代宗师双丹膏如何治疗高血压吗?

“高血压”这个名词是血压计出现之后,才有的名词。西方医学家根据人体血压波动的数值,设定了血压最高和最低的数值,超过最高血压值的,被判定为高血压,低于最低值的就是低血压。高血压患者表现出来的症状,比如眩晕、痛、颈项板紧、疲劳、心悸、注意力不集中、记忆力减退、肢体麻木、夜尿增多、心悸、胸闷、乏力、呕吐等症状,在中医古籍里早有记载,在中医问诊系统中,根据不同原因引发的以上症状,即高血压,辨证施治。

高血压患者在中医辩证表现出来的多为肝肾不足、阴阳两虚、痰湿中阻、气虚血瘀等病因。

一代宗师双丹膏配方中的丹参和牡丹皮归心、肝、肾经,小组方搭配。具有养心活血、化瘀止痛的功效,针对不通发病原因的高血压患者都十分对症。与其他降压药相比,一代宗师双丹膏仅两味中药熬制而成,用药少,直击病因,不用服用大量药片就能实现正常生活的目的。同时,中医治病,兼顾标本,从病原出发治疗高血压,会让高血压患者达到治愈的目的,告别一生服药的窘境。

一代宗师双丹膏如何治疗冠心病吗?

冠心病的病因病机在中医学上应属于“胸痹、真心痛、阙心痛”等的范畴,早在内经时代就有类似的记载。《素问 ● 藏气法时论篇》亦说:“心病者、胸中痛、胁支满胁下痛,膺背间胛间痛,两臂内痛。”《灵枢厥论》说:“真心痛,手足青至节,心痛甚,旦发夕亡,夕发旦亡。”这种真心痛讲的就是胸痹的重症。

冠心病的主要病机是血脉不通,血脉不通是因瘀血、疾浊、气滞,寒凝而致,而瘀血,疾浊气滞,寒凝的产生是长期以来,脏腑功能失调的结果,因此有“心主血脉”之说,认为心脏疾患和“血”“脉”密切相关,治疗也应从“血”和“脉”两条途径入手。临床上常分为心血瘀阻型、疾浊闭阻型、寒凝气滞型、心阳不足型、心阴不足型。

一代宗师双丹膏入心、肝、肾经,行气血、化血瘀,补肾气,调理脏腑阴阳平衡,兼顾标本。调动身体的自我调节功能,预防冠心病发作。小组方对症下药,直达病灶,自古以来就是一个良方。

一代宗师双丹膏使用说明

膏方是中药的精华版,较中药浓度更高,口感较好,是治疗慢性病和冬季滋补的上品。但是口服膏方要特别注意服用方式。

【服用时间】需空腹食用。可以选择在上午十点、下午四点空腹状态下各服用一次,一次20G,小半勺即可,冲水喝。

【注意事项】不建议在膏方中加入任何调味品,以免影响疗效。

请在医师的指导下食用。

(编辑:)

(免 责声明:本站文章和信息来源于互联网,系网络转载,转载出于传递更多信息和学习之目的,并不 代表 本网赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载文章涉及作品内容、版权等问题,请立 即与本网站联系,我们将在第一时间删除内容!)

- 上一篇:仅两味药,一代宗师双丹膏治疗高血压为何疗效那么好?

- 下一篇:最后一页

-

{tag_内容页相关信息}

频道精彩推荐

- 保健

- 健身

- 减肥

- 美容

- 整形